Ein eigenes Buch grundlegend zu bearbeiten, ist ein Privileg. Zumindest für mich. Denn es kommt weniger einer Wiedergeburt, als vielmehr einer erneuten Geburt meines Romans gleich. Vor allem, wenn es ein Buch wie mein Dickhäuter ist, das ich vor 18 Jahren geschrieben habe und seither der Ansicht war, es sei fertig. Und nun wieder eintauche und daraus etwas Größeres mache.

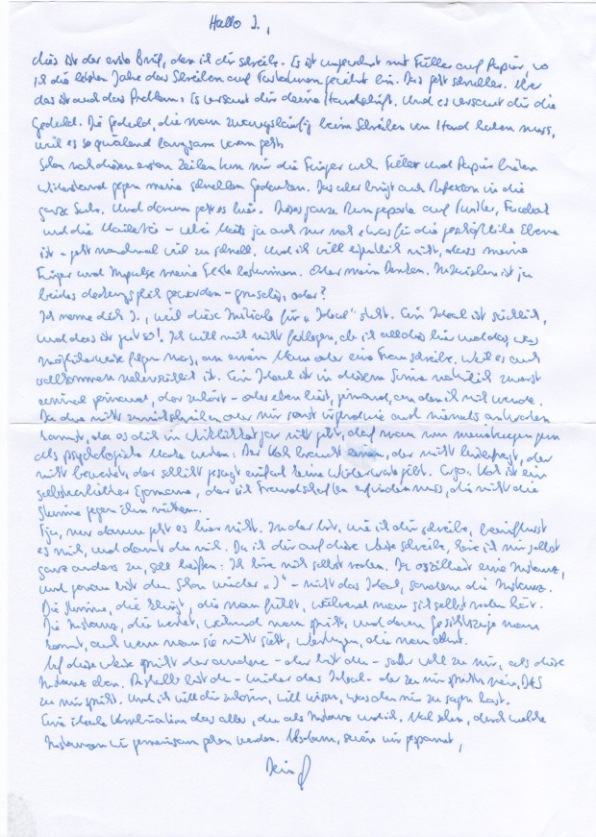

Dieses Privileg ist TestleserInnen zu verdanken, die ich über Twitter und über einen Autorenstammtisch fand. Deren Reaktionen waren bedeutsam. Denn sie haben mir die positiven Dinge ebenso vor Augen geführt wie die negativen.

Zu Beginn dachte ich, es sei mit einigen Streichungen hier, einigen Umformulieren da und anderen Dialogen dort getan. Ganz sicher haben diese Anpassungen bereits etwas Positives bewirkt. Gereicht haben sie jedoch bei Weitem nicht.

So sitze ich nun da, 18 Jahre, nachdem ich Dickhäuter schrieb, und arbeite im Text, als wäre er neu. Ich sehe in mein Leben vor 18 Jahren, sehe meine Gedanken von damals und stelle dabei auch die Beschränkungen fest, die mich seinerzeit beengten.

Ich schreibe neue Szenen, sogar neue Kapitel, gebe dem Roman Fleisch, weil das Skelett, das es bislang gab, zu wenig war. Als mir eine Testleserin schrieb, sie komme in die Figur nicht hinein und finde die Geschichte daher langweilig, brachte ich diese Reaktion mit einer sehr positiven in Relation, die davon sprach, wie zu Herzen gehend und zutiefst menschlich meine Geschichte sei.

Was mich zur Überzeugung brachte, dass nichts an dem Roman zu viel war, sondern zu wenig.

Es ging nicht darum, ein Zuviel von etwas zu korrigieren, sondern ein Zuwenig an etwas anderem.

Es fehlte an Erzählung im klassischen Sinn, und so darf ich mich nun erneut in den Dickhäuter einfühlen. Da die Geschichte tragisch ist, ist es nicht immer ein Vergnügen, denn ich war 2001 nicht in bester Verfassung. Meine existenzielle und prägende Krise merkte man diesem Roman immer an, der mit knapp unter 100 Seiten eher eine Erzählung war und aus heutiger Sicht zu konzentriert – oder egozentrisch – um eine Sache kreiste. Mit Dickhäuter schrieb ich mir Lasten von der Seele, doch ist dieser therapeutische Ansatz kein Garant für eine interessante Geschichte, die die Leserschaft erreicht. Ich habe es auch nie als Therapie, sondern als Geschichte schreiben wollen.

Heute, 2019, sehe ich viele Dinge glücklicherweise anders, und so schreibe ich einen neuen Dickhäuter. Dabei geht es nicht um die Ersetzung oder Streichung des Bestehenden – das Meiste von dem, was ich nach meiner ersten Überarbeitung im Frühjahr 2019 bereits umgearbeitet habe, wird auch in der Neuversion erhalten bleiben. Dafür gibt es mehr Einblick, mehr Welt, mehr Leben. Szenen und Momente, die ich mir nie habe vorstellen können. Facetten und Blickwinkel, die ich erstmals jetzt einnehme. Und somit auch Erklärungen in die Seele von Markus, der sich im Verlauf des Romans in einen selbsternannten Dickhäuter verwandelt. Mit jeder Zeile entferne ich mich von der Therapie, die die Geschichte 2001 für mich war, hin zu einer wirklichen, echten Geschichte. Dickhäuter wird dadurch erheblich länger als zuvor, bereits jetzt ist mit über 40 zusätzlichen Seiten über ein Drittel des vorherigen Gesamtumfangs hinzugekommen, und ich bin noch recht weit am Anfang der Geschichte. Angefangen mit weiteren Umformulierungen und Erweiterungen bestehender Kapitel ist nun mit „Welpe“ das erste komplett neue Kapitel hinzugekommen, ein weiteres namens „Pinsel“ entsteht derzeit, und noch ein weiteres ist fest eingeplant.

Ich bin gewillt, die Geschichte so lang werden zu lassen, wie es ihr guttut. Wenn die drei neuen Kapitel und die teils massiven Ausbauten bestehender Kapitel ausreichen, soll es mir recht sein – sollten es weit mehr Kapitel werden, ist es genauso gut.

Wie lang der Dickhäuter letztlich werden wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wohl aber weiß ich, dass der Dickhäuter seine Grundstruktur behalten wird. Alle Dinge, die in der ersten Version geschahen, geschehen auch jetzt. Der Ausgang von damals wird der Ausgang von morgen sein. Vieles bleibt, und das ist auch ein gutes Zeichen, es spricht für die Geschichte, die es in der kurzen Originalversion gab.

Das Wunderbare ist dabei zu entdecken, was alles bereits im Roman geschlummert hatte, ohne ge- und beschrieben worden zu sein – es ist herrlich, Figuren nach so vielen Jahren wiederzutreffen und ihnen mehr Tiefe, mehr Leben zu verleihen.

Und ich lerne etwas über mich selbst. Dass die Distanz von 18 Jahren eine wohlige Distanz zum damals Geschriebenen ermöglicht – es ist eine Distanz auch zum damaligen Ich, das so unendlich überzeugt von dem Text war.

Dickhäuter war ein Teil meines Lebens und ist es wieder. Mein Ich von 2001 und meines von 2019 arbeiten mehr oder weniger zusammen.

Ohne das Feedback meiner TestlerserInnen wäre ich nie zu dem Punkt gekommen und klar gesehen, dass das Gute im Roman es wert ist, es besser zu machen. Denn um ein Haar hätte ich den Dickhäuter komplett verworfen und hätte ihn in der alten Form ins ewige Datengrab befördert.

Die Arbeit am Dickhäuter hat damit auch überraschenderweise mein aktuelles Romanvorhaben ins Aus befördert, doch das macht nichts.

Es fühlt sich gut und richtig an.