Die Welt unter ihm ist klein. Ängstlich sieht er hinab, wo sie stehen und zu ihm hinauf rufen: „Mach schon!“

Er will nicht, er kann nicht, aber es nicht zu tun wäre zu peinlich.

Sie blicken zu ihm hoch, dem die Kehle trocken ist und die Luft zum Atmen fehlt, der im Wind hier oben friert, und der nur eines will: umkehren.

„Nun mach schon!“ rufen sie wieder. Es ist doch nicht schwer. Sagen sie da unten.

Für ihn aber schon. Und er schämt sich dafür.

„Los jetzt! Nun mach endlich!“

Warum sind sie nicht einfach still, seine Freunde, die ihm dabei zusehen, wie er ängstlich am Rand des 10-Meter-Bretts steht, wo der Wind pfeift und die Welt schrecklich überschaubar ist. Um ihnen zu beweisen, kein Feigling zu sein, ist er entschlossen den Sprungturm hinauf geklettert, um eigentlich vom 5-Meter-Bett zu springen – doch es war voll, hinter ihm hat ihn die ungeduldige Schlange weiter hinaufgedrängt, am geschlossenen 7-Meter-Brett vorbei, als ihm immer schwindelig wurde und der Beton am Fuße der nassen Stahlleiter mit jedem Zentimeter an Härte gewann.

Nun blickt er auf das Becken herab – eine Unendlichkeit unter ihm, nichts weiter als ein kleines blaues Quadrat, um das die Massen tosen und Neugierige darauf warten, wie die Mutigen sich aus großer Höhe hinabstürzen. Augen wie Speere sind auf ihn gerichtet. Jenseits des Kreises der Neugierigen macht jeder, was er will. Da wird geplantscht und gebadet, getaucht und vom Beckenrand geplumpst, und über die Wiesen ringsum liegen sie in der Sonne, tollen, lesen, schlafen, kuscheln und knutschen.

Die Welt ist klein und unwirklich von hier oben, er kann das Dach des Supermarktes sehen, in dem sie immer einkaufen. Wie gern würde er jetzt aus dem Ford steigen, in dem ihm so oft schlecht wird und sich so schnell übergeben muss, weshalb seine Eltern immer Plastiktüten dabei haben, und sein Vater sagt „Ich versteh das nicht, du bist der einzige Junge, der Autofahren nicht verträgt“, doch jetzt würde er lieber gegen den Würgereiz kämpfen oder mit flauem Gefühl auf dem Parkplatz des Supermarktes stehen statt mit seiner Angst.

Jemand nimmt Anlauf, jagt an ihm vorbei und springt hinab, als würde ihn einen halben Meter tiefer ein großes weiches Kissen auffangen.

Staunend sieht er seinem endlosen Fallen zu und wartet Ewigkeiten auf das erlösende Klatschen des Wassers. Gischt und Jubel branden herauf.

„Jetzt mach doch endlich!“ ruft Martin. „Es ist doch nichts dabei!“

Nichts dabei wie Fußball spielen. Das kann jeder Junge, das macht jedem normalen Jungen Spaß. Den Vätern und deren Vätern hat es Spaß gemacht, sie sitzen vorm Fernseher und rufen, wie schön der Pass oder wie schlecht die Vorgabe war. „Gib ab! Gib ab!“ brüllen sie, nur er weiß nicht, an wen und warum, obwohl er es wissen soll, und hin und wieder zieht sein Vater oder ein Nachbar ihn bei einem Fußballspiel im Fernsehen aufs Sofa und sagt: „Guck doch zu, das ist ein tolles Spiel!“

Dabei wäre er lieber in seinem Zimmer oder auf einem anderen Planeten oder sonst wo.

„Du Pfeife, geh an die Seite“, ruft jemand hinter ihm, und er erschrickt. Der blonde Junge ist riesig, größer als sein Vater, und das 2 Meter breite Betonbrett erzittert unter jedem seiner donnernden Schritte.

Im Taumel ergreift er das Geländer an der Seite, das nass und kalt ist trotz der Sonne, die Vibration der Schritte erfasst seine Hände, es ist, als sei das Geländer nur aus Draht und wird gleich nachgeben, aus dem Brett brechen und er hinterher fallen und schließlich auf den Betonplatten des Bodens aufschlagen, auf dem Spritzwasser und nasse Fußabdrücke verdampfen, das Zittern geht ihm durch Mark und Bein, dann stürzt sich der Blonde die hundert Meter tiefen zehn Meter hinunter.

Er weicht zurück. Ganz hinten kann er die Schule sehen, deren graue Wände in der Hitze flirren, das Fenster des Chemieraums blitzt aus der Ferne. Er braucht fast eine halbe Stunde dorthin von daheim, es ist ein weiter Weg, jetzt scheint sie nur ein Steinwurf entfernt.

Ihm ist kalt, seine Haare richten sich auf, dass seine Arme und Beine aussehen wie mit Hühnerhaut bezogen. Es ist ihm egal, was die anderen sagen, er muss fort, als wäre er im Wohnzimmer bei einem Fußballspiel oder säße hinten im Auto, während seine Übelkeit hinaufgurgelt.

Sollen Martin und die anderen doch lachen und morgen in der Schule erzählen, wie feige er hier war – er würde das Gefühl, ein Idiot zu sein, hinunterschlucken, die grinsenden Gesichter ertragen und hoffen, dass in zwei Tagen niemand mehr darüber spricht.

Sie reden ohnehin genug: darüber, dass er so lange kein Fahrrad fahren konnte, sie haben dabei gestanden und gelacht, als er mit seinem Gleichgewicht rang, sein Vater „Mach schon, fahr einfach!“ rief und auch, als er letztlich doch wieder daran gescheitert war, sich auf dem Rad zu halten. Martin und Frederik standen da schon mit ihren neuen Rädern, und sein Vater schaute ihn einfach nur an. „Wovor hast du eigentlich immer Angst?“

Er wusste es nicht.

Die Radfahrübungen sind noch heute einen Lacher wert, obwohl es schon Jahre her ist – er kann also nicht anders, er muss springen, allen Mut zusammennehmen.

Doch alles scheint zu wackeln, denn da jagt erneut jemand an ihm vorbei und stürzt ins blaue Wasserquadrat, nur er selbst kann es noch immer nicht, er ist nicht wie die Großen, die sich ohnehin wundern, warum so ein kleiner Knirps hier oben steht, der noch weit davon entfernt ist, eine Freundin zu haben und der den Großen in der Schlange am Kiosk nur Platz und Zeit raubt.

Er geht zur Leiter – und sieht mit Schrecken viele Jungen und Männer, die nach oben wollen, die sich an dem nassen Metall festhalten und ihn zweifelnd ansehen. „Was soll das denn?“ ruft einer. „Hier geht’s nicht runter!“

„Ich muss runter“, wimmert er. „Ich muss hier runter.“

„Nein, das geht nicht! Glaubst du etwa, wir gehen jetzt alle wegen dir zurück?“

„Hast du Schiss oder was?“ höhnt ein anderer.

Er nickt nur.

„Das hättest du dir vorher überlegen sollen“, meint der andere. „Jetzt ist es zu spät. Mach, dass du runterspringst.“

Ihm steigen Tränen in die Augen. „Lasst mich runter“, die Silben brechen hervor wie aus Eis, und der Wind greift nach ihnen und trägt sie fort, ehe sie jemand richtig hört.

Alle sehen zu ihm hinauf, klammern sich an der Stiege fest, weiter unten rumort Gerede, was denn da oben los sei, und unterhalb der Treppe stehen sie auch schon Schlange.

Niemand wird ihn gehen lassen. „Man kann sich nicht immer alles aussuchen“, das sind diese Sprüche, für die man Väter hasst, wegen denen man Vätern aus dem Weg geht, die einfach immer nur Dinge sagen, um einem ein schlechtes Gefühl zu geben. Mütter sind da anders. Die sagen „Ist schon gut“, die führen einen fort oder lassen einen gehen, aber Väter stehen immer nur da wie eine Mauer, Blick und Tonfall fordernd. „Mach schon.“ Feigling. Versager. Spring gefälligst. Jeder Tag ist ein Sprung ins kalte Wasser, man darf sich nicht so anstellen.

Heute Abend wird gegrillt, und da wird Martin verraten, dass er sich nicht getraut habe. Wieder einmal. Seine Mutter wird sagen, dass das auch vernünftig war – aber seltsam ist es schon: Oft wenn die Mütter sagen, man sei vernünftig gewesen oder „es ist schon gut“, schwingt da eine Frequenz mit, legt sich ein Schatten in die Gesichter, gibt es einen kurzen Blick zu den Vätern, wenn es heißt „Er ist halt so“.

Er muss springen. Er will den Triumph genießen, dem Blick seines Vaters standzuhalten, oder gar ein „Gut gemacht“ von ihm zu hören – mit ähnlichem Ernst, wie es Mütter sagen, man ein schönes Bild gemalt oder zu Weihnachten eine tolle Papierlaterne gebastelt.

Die Welt unter ihm ist nicht mehr klein, sie versinkt im Grau. Er dreht sich einfach um und geht an den Rand. Er sieht Martin, Frederik und die anderen, schickt ihnen allein mit dem Blick ein „Na wartet!“ nach unten, denn er wird sich trauen im Gegensatz zu ihnen, und während er das Bewusstsein genießt, besser und mutiger zu sein als sie je sein werden – denn sie hatten nicht den Mut hinaufzugehen – folgt er seinem Körper hinab, der einfach gesprungen ist.

Die Verblüffung lässt ihn sofort in seinen Körper zurückkehren. Sein Atem wird aus seiner Brust gepresst, seine Lider flattern. Er kann nichts sehen, obwohl er die Augen geöffnet hat. Der Wind zerrt an ihm, er pfeift brennend zwischen seinen Pobacken, bringt seine Badehose zum Flattern, als wolle er sie zerreißen, die Gedanken sind abgeschaltet, zu unwirklich ist der Sturz.

Er dauert ewig. Fünfzig Meter, hundert Meter. Da ist kein Vater, kein Martin und kein Benedikt, kein Rufen und kein Schreien. Da ist nur Fallen und die Gewissheit, zu fallen. Endlos.

Dann explodiert die Welt.

Ein Schlagen löst das Pfeifen ab, dann ein Rauschen, als bräche die Erdkruste auseinander. Rauschen und Gurgeln, überall, ohrenbetäubend.

Er wird verschlungen, taucht immer weiter, und dann, als das pfeilschnelle Sinken ein Ende hat, trudelt er in einem Kosmos von Luftblasen, die in jeden Winkel seines Körpers krabbeln, zwischen seinen Haaren ebenso kitzeln wie in seiner Hose. Es sind Millionen kleiner Tierchen, die seine Haut bevölkern, für Sekundenbruchteile Kolonien gründen und sich blitzartig wieder auflösen, um in wahllosen Gruppen oder einzeln an die Oberfläche zu trudeln und ihn mit nach oben tragen, ohne dass er etwas tun muss.

Schließlich speit die Tiefe ihn aus und die Sonne hat ihn wieder. Das Wasser um ihn schäumt und brodelt, es drängt über den Beckenrand zu den Füßen der Neugierigen. Da hört er Jubel. Er wischt sich das Wasser aus den Augen, während der Schmerz seiner Fußsohlen in ihm hinaufklettert, und sieht alle Augen auf sich gerichtet. Auch Martin und Frederik stehen da, daneben Julia und Christine, die zum Beckenrand kommen, und er weiß, dass niemand von ihnen sich das getraut hätte, was er soeben gewagt hat.

Er und Feigling? Er und unentschlossen? Während er zum Beckenrand schwimmt, sieht er seinen Vater vor sich, einen „Gut gemacht“-Blick, aber auch das Erstaunen, dass sein Sohn sich Erstaunliches getraut hat. Angst? Er? Vor was? Ich bin gut. Ich bin klasse! Ich bin der einzige in der Klasse, der je vom 10-Meter-Brett gesprungen ist, das machen immer nur die Großen. Und bei jeder passenden Gelegenheit kann er sagen – oder sagen lassen! – dass er es wirklich getan hat.

Ab sofort ist er nicht mehr der komische Junge, der sich in sein Zimmer zurückzieht und irgendwas Seltsames macht, sondern er ist der Junge, der sich ENTSCHLOSSEN hat, in sein Zimmer zu gehen, weil er es WILL.

Er greift nach dem Beckenrand und sieht den Sprungturm hinauf. Unglaublich, diese Höhe! Da oben hat er eben gestanden.

Beseelt steigt er aus dem Wasser, er sieht die verdutzten Blicke der Leute, die sich nicht vorstellen können, dass ein Junge mit elf Jahren von so weit oben gesprungen ist. Schließlich stehen Martin und die anderen neben ihm. Martin sieht ihn an, für eine Sekunde ist Schweigen. Zwei Sekunden, drei. Je länger das Schweigen dauert, umso größer wird der Erfolg. „Hat ja lang genug gedauert“, sagt Martin da. „Hattest du Schiss oder was?“

Er kann nicht antworten.

„Mann“, beginnt Frederik, „da raufgehen und runterspringen ist doch wirklich kein Ding. Du hast den ganzen Verkehr aufgehalten.“

Tonlos starrt er Christine an, die keine Mine verzieht. „Warst du feige, oder was?“ fragt sie.

„Das ist echt hoch“, rieselt wie Kies aus seinem Mund. „Und rutschig.“

„Die haben voll rumgemault, weil du da oben nur rumgestanden hast“, sagt Martin. „Das ist doch voll peinlich.“

„Die waren echt total sauer“, meint Christine.

Schlagartig sieht er seinen Vater vor sich, eine Mauer der Enttäuschung, der ihn heute Abend beim Grillen fragen wird, warum er nicht an die anderen Leute gedacht hat. Dass er immer nur in der Gegend herumträumt. Und warum er überhaupt hochgeklettert sei. Er kann ihn regelrecht hören, wie er sagen wird „Hast du es so nötig, vor anderen Leuten anzugeben?“ Warum wird dir im Auto immer schlecht, warum sitzt du immer in deinem Zimmer, warum kannst du nicht so gut rechnen oder Ballwerfen wie malen, warum kletterst du da hoch und machst dich zum Affen? Wann fängst du endlich an, über dich hinauszuwachsen?

Die vier sehen ihn an, dem die Kehle trocken ist und die Luft zum Atmen fehlt, der im Wind hier unten friert, und der nur eines will: umkehren. Nach Hause, in sein Zimmer. Oder einfach auf dem Weg nach Hause mit dem Fahrrad rechts abbiegen und durch die Gegend fahren, allein. Ganz egal.

„Wir wollen uns ein Eis holen“, sagt Martin. „Los, lasst uns gehen.“

„Aber“, meint Frederik grinsend, „mach schneller als da oben.“

Auf Eis hat er eigentlich keine Lust mehr. Aber jetzt nach Hause zu fahren wäre noch viel peinlicher als nicht von oben zu springen. So setzt er sich in Bewegung.

Und folgt.

Müde hebt der Hund den Kopf, sonst wäre er ihm nie aufgefallen. Er wäre einfach auf die Straße gegangen, deren eigentümlicher Geruch ihn gefangen nahm wie die fremden Laute dieser fremden Stadt. Nicht nur die Stadt ist ihm fremd, auch das Land, die Sprache, all das, was man Kultur nennt. Da ist diese Mischung aus Neugier und freudiger Erwartung, hinter jeder Straßenecke Neues zu entdecken, und der Furcht, vor dem Neuen zu erschrecken. Er fürchtet, hier viel Abstoßendes zu finden und sofort sagt er sich, so nicht denken zu dürfen. Es ist eines gebildeten Westlers nicht würdig, auf diese Gegend herabzublicken, wie auch auf all die anderen Gegenden der Erde, die sich ähnlich zeigen wie dieser lärmende, von ungewohnten Gerüchen getragene Fleck. Nichts, was er an Sprache hört, ist ihm vertraut. Dabei klingt sie harmonisch, doch kann er wissen, ob jemand über Eheprobleme redet oder über den Sex von gestern oder über die Freude auf das Kino heute Abend?

All dies rumort und wimmelt schon länger, als er selbst auf der Erde ist, und es wird, so ist zu vermuten, noch so weitergehen, wenn er nicht mehr leben wird.

Er weiß genau, was er in Restaurants bestellen möchte, um das Besondere dieses Weltteils kennenzulernen und weiß auch, auf was er lieber verzichten möchte.

Wohin er seine Augen richten soll, erschließt sich ihm nicht, da ihm jedes Staubkorn fremd ist, wäre da nicht eben dieser Hund gewesen, der den Kopf hob. So beiläufig die Bewegung ist und so viele Köpfe ausgemergelter Straßenhunde sich hier auch in die Höhe recken mögen, so bedeutsam ist diese Bewegung für ihn. Es ist, als hebe das Monster von Loch Ness eines Morgens im Frühling, an dem der Tau noch an den kühlen Gräsern zittert, mit einem Mal den Kopf aus dem Wasser, einfach, um sich umzusehen und ihn die Frage stellen zu lassen: „Warum ich? Warum passiert es ausgerechnet mir, dass es sich zeigt und das Geheimnis seiner Existenz lüftet?“

So blickt er also hinüber zu dem Hund, der dort im Staub der Straße liegt und nichts weiter tut, als seinen Kopf gehoben zu haben und ihn anzublicken. Anders als die anderen Tiere hechelt er nicht, liegt einfach in der Sonne, als sei die Hitze und das Brennen nichts, was ihn belasten könnte. Auch aus der Entfernung von gut zwanzig Metern ist ersichtlich, dass der Hund nur Augen für ihn hat. Unter normalen Umständen hätte er den Glauben gehabt, der Hund habe zufällig seinen Kopf erhoben und ihn sind Auge gefasst. Oder dass der Hund lediglich in seine Richtung blickte, ohne ihn zur Kenntnis zu nehmen – doch er ist sich der Tatsache bewusst, dass der Hund, der keine Anstalten macht, sich aus dem Staub der Straße zu erheben, ihn, genau ihn und nur ihn anblickt, und dass er wegen ihm und nur wegen ihm den Kopf gehoben hat, als habe er gespürt, dass er auf die Straße tritt und es nun an der Zeit sei, Kontakt aufzunehmen.

Der Hund interessiert ihn. Kurz bleibt er stehen, um den Verkehr an sich vorbeiziehen zu lassen, lautes Geknatter eines Motorrades, so fremd und hell und laut und dröhnend, wie sie nur in Ländern wie diesen zu klingen scheinen, als seien sie hier aus anderen Dingen gemacht oder führen mit anderen Mitteln. Er hält sich das linke Ohr zu und merkt, wie er unter dem Lärm sein Gesicht verzieht, ohne den Hund auch nur für einen Moment aus dem Blick zu nehmen.

Der Hund ist der hässlichste Hund, den er jemals gesehen hat. Doch gleichzeitig ist da etwas anderes. Die Unterernährung, die die Körper aller Hunde hier ins Erschreckende auszehrt, verleiht dem Hund dort drüben Anmut, Würde, Ebenmaß. Das Fell, so schmutzig und verschlissen wie ein alter Sattel nach einem Reiterleben voller entbehrungsreicher Schlachten, wirkt wie angepasst an die dünnen Knochen der beiden Beine, die der Hund nach vorne streckt, in Majestät der Sphinx überlegen. Was einst Farbe war, ist nun ein Hort von Schmutz und Narben, die der Hund in stoischem Stolz wie Abzeichen trägt.

Er springt erschrocken einen Schritt zurück, als ein Fahrrad an ihm so nah vorbeischießt, dass er den Fahrtwind spürt und riecht, begleitet vom Fluchen des Fahrers, der sich nicht umdreht. So ist er froh, als er den Blick des Hundes wiederfindet, der seine Ohren nach vorn stellt wie eine Krone. Dann steht er vor ihm. Kaum, dass er zum Tier herunterblickt, geht er in die Knie. Der Blick von oben scheint ihm nicht adäquat, und so folgt der Blick des Hundes seinen Augen hinab, ohne dass der Schwanz sich regt.

Von Nahem sind die Augen ganz besonders. Ich habe auf dich gewartet, scheinen sie zu sagen, getragen von dem Wissen, dass es eines Tages so hat kommen müssen. Geduld liegt in ihnen wie in der ungefragten Frage, die sie stellen. Fast hört er eine Stimme in sich, so geschlechtslos wie deutlich, die dem Tier erwidert: Ich weiß.

Er hat nie einen Hund besessen und weiß nichts von der Ebene, die sich entfaltet zwischen Tier und Mensch, doch nun ist es ihm, als habe er diese Ebene nie verlassen und beuge sich zu einem alten Vertrauten nieder, der auf ihn gewartet hat.

Er kennt den Namen des Hundes nicht, doch das spielt keine Rolle. Der Blick in die Augen des Tiers genügt, die von außen betrachtet nichts anderes sind als die Augen eines beliebigen Hundes, dunkelbraun, fast schwarz, in ihren Spiegelungen kann er sich selbst erkennen, doch da ist mehr, und sie beide wissen es.

„Kommst du mit?“, fragt er den Hund, und der erhebt sich augenblicklich. War es der Tonfall, den der Hund verstanden hat, denn wer sollte hier seine Sprache sprechen, zudem zu einem Hund, den hier die meisten Köter nennen, weil er in ihren Augen nichts anderes tut als Essen zu stehlen, zu betteln und zu belästigen?

So steht er auf und macht sich auf den Weg mit dem Gefährten, der nicht von seiner rechten Seite weicht. Die Straßen werden schmal und eng, sobald man einmal von der Hauptstraße abbiegt, Häuser schmiegen und ducken sich, Eingänge gähnen wie müde Mythengestalten, schnell wird das Gewirr zur Stille, dass er nun hören kann, wie die Pfoten des Hundes neben ihm auf den Steinen tappen. Eigentlich hat er dem Tier etwas zu essen kaufen wollen, in einem der zahlreichen Geschäfte, die sich bunte Höhlen durch die Mauern geschlagen haben. Früchte überall, in allen Farben, es ist so überraschend, was es hier alles gibt, wo er zu Beginn seiner Reise noch darüber staunte, dass es hier so viel Gewohntes nicht zu kaufen gibt, als habe man davon noch nie gehört, was bei ihm Zuhause heimisch, üblich, nötig ist. Ein Land des Mangels, so dachte er noch, als er das Hotel verließ, wie hat es ihn nur in diesen Teil der Welt verschlagen können, doch entrollt sich immer mehr eine Welt der Überflusses und des Reichtums. Die Gerüche werden stärker, je weiter er scheinbar der Nase nach schlendert, spaziert, flaniert. Er ist nicht mehr der Businessmann, der morgen im Auftrag seiner Firma Termine in einem dieser Glashochhäuser mit ihren klimatisierten Räumen wahrnehmen muss und sich darüber ärgern wird, dass es darin zu kalt ist. Es ist immer so. Draußen will die Sonne die Welt verbrühen, seit Jahrtausenden leben diese Menschen hier schon mit dieser Hitze und all der Sonne, die unweit von Flüssen und Seen die Böden verdorrt, doch kaum haben Menschen anderer Breiten Klimaanlagen erfunden, kühlen sie ihre Räume herunter, als gälte es, Pinguine zu züchten.

Hier lebst du also, sagt er ohne Stimme dem Tier neben sich, und wie zur Antwort blickt es auf und blinzelt.

Als es still wird, bleibt er stehen. Kurz keimt Angst auf, denn wo ist er bloß und warum ist er überhaupt hierher gekommen? An diesem Ort befindet sich nichts außer ein paar lang verlassener Häuser. Ein schmaler Gang führt in eine enge Schlucht, in die, da ist er sicher, noch nie das Licht des Tages fiel. Der Boden ist seit jeher festgestampfte Erde. Kein Laut ist zu hören. Es ist, als habe sich eine Kuppel über sie gestülpt.

Hund und Mensch blicken sich an. Für den Hund ist es normal, hier zu sein. Nichts an seinem Auftreten zeugt von Wachsamkeit. Wo nur ist die ganze Stadt geblieben? Er schaut auf seine Schuhe herab, Lederschuhe, nicht gemacht für diese Gegend. Sie sind so staubig, dass er ihre Farbe nicht mehr erkennt. Staub besetzt seine Anzughose, die jede Eleganz verloren hat. „Sieh dir das an“, sagt er dem Tier, und es schaut ihn an, als wäre nichts dabei.

Er fragt sich, wann zuletzt ein Mensch hier vorbeikam, denn auf dem Boden finden sich weder Spuren von Reifen noch von Sohlen.

Der Hund legt sich nieder, erneut erscheint er wie eine Sphinx, den Blick in aller Ruhe auf die schmale Gasse vor ihnen gerichtet.

Er folgt dem Blick des Hundes und weiß: Keinen Fuß wird er in diese Gasse setzen. Vorstellungen beginnen zu gären, keine davon ist gut. „Ganz sicher nicht“, lässt er den Hund wissen. Es ist nicht gut, weiterzugehen, wenn sich der Weg vor einem so verengt. Außerdem macht es ihm Angst, wie dunkel dieser schnurgerade Gang ist, der irgendwo in Dunkelheit mündet.

Der Hund macht keine Anstalten, aufzustehen, und so setzt er sich im Schneidersitz zu dem Tier auf den Boden. In den Augen des Hundes funkelt Weisheit, die so alt ist wie die Menschen selbst. Das kann natürlich nicht sein, es ist ein Tier, sagt er sich. Doch er merkt, dass es die Wahrheit ist. Es ist kein Zufall, dass er den Hund traf – oder der Hund ihn, wer kann das sagen, und spielt das eine Rolle? Ab und zu huscht ein Lid über die Hundeaugen. Es ist das erste Mal, dass er das Gefühl hat, vollständig erkannt zu werden, jenseits aller Worte. Die Vertrautheit ist so absolut wie unhinterfragt. Er sitzt da im Wissen mit dem Tier im Staub, als würden sie sich seit Ewigkeiten kennen. Es ist anders als bei all den Menschen, denen er sich im Leben anvertraut hat oder sie sich ihm. Es ist kein Wollen, kein Treiben in diesem Blick. Stattdessen ruht da eine Harmonie im Blick, die nichts ausspricht und alles sagt.

Er streckt die Hand nach dem Tier aus und berührt seinen Kopf. Das staubige Fell ist weicher als gedacht, und der Hund sieht ihn an, lässt es ohne Scheu geschehen.

Schließlich legt er seine Hand an die Wange des Tiers, das daraufhin die Augen schließt und den Kopf in die geöffnete Hand schmiegt, als habe es darauf gewartet. Tief holt er Luft und stößt sie langsam wieder aus. „Ach Hund“, sagt er gerührt, mehr von dem, was in ihm aufkommt als von dem, was gerade geschieht. „Warum kenne ich dich?“, flüstert er. „Kenne ich dich?“

Nichts daran erscheint ihm seltsam, und er nimmt es hin, dass bislang ungenutzte Seile etwas aus der Tiefe seiner Seele heben, das er selbst nie erlebt hat und doch weiß, dass es zu ihm gehört.

Er fragt sich nicht, wie kann das sein? Im Geschehen selbst weiß er, dass es so ist.

Wir kannten uns einmal sehr gut, denkt er. Und umfasst den Kopf des Hundes zärtlich mit beiden Händen.

Und dann sitzt er im Taxi. Ein frischer Anzug, saubere Schuhe, seine Tasche mit den Unterlagen neben sich, die der Klimaanlage besser trotzt als er.

Er sieht den Fahrer im Profil, sieht die Stadt an sich vorüberziehen, blickt auf seine Uhr. In einer Stunde ist sein Geschäftstermin. Durch das Treiben draußen auf den Straßen suchen Streuner etwas zu Essen, werden verjagt. Sie leben ein Leben auf der Flucht vor Schlägen und Tritten und kämpfen täglich gegen Hunger. Finden sie etwas zu fressen, verschlingen sie es, beißen sich um kleine Brocken. Und erst jetzt beginnt er, über gestern nachzudenken.

Das Tier ist aufgestanden und ist wieder zurückgetrottet, ohne sich umzublicken, als wisse es, dass er ihm folgen wird. Es schien, als wollte ihn der Hund wieder zur Straße lotsen, auf der sie sich begegnet waren, und als die Autos und Räder zu hören und zu sehen waren, blieb der Hund stehen, blickte sich einmal kurz um, dann nahm er seinen Weg nach rechts in einen schmalen Gang und war verschwunden.

„Warte“, hat er dem Hund noch hinterhergerufen und nahm laufend einige Meter, um ihn noch einmal zu sehen – doch der Gang, in den das Tier verschwunden war, war nur ein Spalt in der Mauer, zu eng, um hindurchzupassen. Er sah nur Licht von der anderen Seite, unbestimmt und ohne Konturen. So blieb ihm nichts übrig, als auf die Straße zu treten und in sein Hotel zu gehen.

Als der Taxifahrer etwas ausruft, blickt er gedankenverloren hoch und muss sich ordnen. Er bittet um einen Moment, in dem er die Gedanken beiseite schieben und sich auf seinen Termin konzentrieren kann. Die Uhr tickt, und so greift er schließlich seine Tasche, zahlt und tritt in die Hitze hinaus.

Das Intermezzo war vorbei, und er konnte nicht mehr sicher sein, es überhaupt erlebt zu haben. Doch die Augen dieses Hundes: Er könnte schwören, er habe sie erkannt und sie ihn, als ginge es um ein Wiedersehen oder etwas anderes, wer weiß das schon? Doch jetzt ist nicht Zeit, darüber nachzudenken. Er konzentriert sich auf seine Aufgabe. Für alles andere hat er noch ein ganzes Leben Zeit.

Meine Story »Im Schweigen« machte letzte Woche den Anfang – da kommt nun mehr:

In loser Reihenfolge stelle ich künftig mittwochs eine Kurzgeschichte bzw. Erzählung in meinen Blog. Damit möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch eine andere Seite von mir zu präsentieren, die mir wichtig war und ist.

Deshalb wird es hier bislang unveröffentlichte, teils neue Geschichten geben wie »Mia wacht auf« und »Der Hund«.

Aber auch Geschichten, die über die Jahre entstanden sind, in denen ich ausschließlich Texte über das wahre Leben schrieb: Oft bitterernst, teilweise sogar schockierend. Dabei sind Geschichten entstanden, die zu echten »Evergreens« geworden sind – auf zahlreichen Lesungen gelesen, teilweise in Anthologien der Literatenrunde e. V. entstanden, einem Karlsruher Zusammenschluss engagierter Autorinnen und Autoren, der ich einige Jahre angehört habe.

Die Texte, die ich nun auswähle, zeigen meinen Hang zum Realismus und meine Beschäftigung mit Themen des Alltags, die manchmal auch herausfordernd sind – wie meine Geschichte »Sag mir, wer du bist«, die bei Lesungen oft starke Emotionen hervorrief, und die ich natürlich auch hier veröffentlichen werde. Auch »Mach schon«, »Entdeckung« und »Erwartung« werden ihren Weg in den Blog finden.

Natürlich sollen auch witzige, ironische und krasse Texte nicht fehlen, wie die Satire »Künstlertapeten« oder »Das Ähm in M’s Garten in der Nähe von Emsdetten«.

Manche Geschichten habe ich bereits im Blog veröffentlicht, allerdings als reine eBook-Versionen zum Download – sie erscheinen nun erneut für alle ohne Zusatzgerät und Software lesbar, wie die Satire »Inventar« oder die kuriosen Geschichten »Spanplatte weiß« und »Ins Nirgendwo«.

Diese Geschichten erscheinen deshalb immer Mittwoch, weil ich den Sonntag für die kapitelweise Veröffentlichung meines Mystery-Romans »Der Wind von Irgendwo« reserviert habe und Donnertags Filmkritiken in meinem Filmblog »Der Filmgourmet« veröffentliche.

Die Geschichten haben eine große, thematische und stilistische Bandbreite – immerhin sind sie auch in einem Zeitraum von über 20 Jahren entstanden. »Mia wacht auf«, »Der Hund« sowie »Das Ähm in M’s Garten in der Nähe von Emsdetten« sind eher phantastisch, »Inventar«, »Künstlertapeten« und »Mordsdiät« Satiren mit teils krassen Mitteln, während andere Geschichten aus dem Leben sind.

Die Cover stammen allesamt von mir selbst – es ist mir wichtig, nicht auf freies Bildmaterial zurückgreifen zu müssen, zumal sich auch nicht immer ein wirklich passendes Motiv finden lässt. Ich schätze die damit verbundene Kreativität, und da die Motive von mir selbst stammen, habe ich auch nichts zu befürchten. Ich bin selbst kein Designer, deshalb bitte ich Grafiker davon abzusehen, beim Anblick der aus ihrer Sicht wahrscheinlich unsauberen und unperfekten Coverbilder ohnmächtig zu werden. Da sie lediglich als Vorschaubilder der eigentlichen Geschichte dienen, muss man aus meiner Sicht auch keine Raketenwissenschaft daraus machen.

Ich hoffe, die Texte, so unterschiedlich sie sind, gefallen euch – als nächste Geschichte werde ich „Sag mir, wer du bist“ veröffentlichen.

Du sitzt da und schweigst, du hältst dein Glas vor dir fest und schaust verstohlen auf die Spiegelung deines Handys, während ich rede. Machst du es dir damit einfach? Oder bist du einfach nur sprachlos?

Stopp. Ich müsste mal die Klappe halten, Luft holen, einen Schluck trinken, mal sehen, was geschieht. Ich trinke, halte mein Glas weiter umfasst und warte. Auf Antwort. Auf Reaktion. Auf irgendwas.

Die Redepause nutzt du zu einem Schluck aus deinem Glas, und da kommt der Lärm von denen, die hier sitzen, stehen, trinken, essen, reden, lachen, kichern, diskutieren und schwatzen, lästern, schimpfen, sich anvertrauen, aufs Klo gehen, vom Klo zurückkehren, die Bedienungen bahnen sich ihren Weg wie tänzelnde Eisbrecher durch die Menschen, all das spritzt Gischt um uns, die wir zwei schweigende Felsen sind in einem Meer der Bewegung und des Lärms, während ich sitze und warte, während du nochmals einen Schluck aus deinem Glas nimmst. Du stellst dein Glas ab, während ich im Schwall der Worte um uns und warte.

Siehst du einem inneren Film zu? Oder starrst du einfach nur ins Nichts? Wir sind am Ende, habe ich gesagt. Es sei bedauerlich, aber verständlich, klar und in Ordnung so weit.

In Ordnung? Nichts ist in Ordnung! Aber ich kann das Rad nicht zurückdrehen, nichts wird ungeschehen sein, wie sehr ich es mir auch wünsche. Ich habe nun aufgehört zu kämpfen. Das Leben schmerzt nur solange, wie man es vergeblich zu ändern versucht. Wer aufhört, es ändern zu wollen, beginnt eine sanfte Reise auf dem Ozean der Ruhe und Stille mit dem Schiff namens Gelassenheit. Loslassen ist Befreiung.

Das Schweigen wird lang. Um uns trudelt die Welt durch ihre Bestimmung und hat mit uns nichts zu tun. Warum sagst du nichts?In meinen Därmen sprudelt die Quelle der Unruhe und im Gewirr meines Hirns beginnt das Verlangen nach Gewissheit zu sprudeln, ob ich Recht habe oder nicht.

Wir sind am Ende, habe ich gesagt. Stein für Stein hab ich die Mauer aufgebaut, um den Schmerz fern zu halten, und habe versucht, es mir dahinter gemütlich zu machen, doch nun stelle ich fest, dass ich mich durch dein Aussperren eingesperrt habe.

An einem der anderen Tische, drei Meter links von mir, in der heimeligen Ecke dort, sitzt eine junge Frau, die ebenso wartet wie ich. Der Stuhl ihr gegenüber ist leer, ihr Blick gleitet, ohne haften zu bleiben, ihre braunen Haare fallen in Locken über die Schultern, und trotz der Entfernung und des dämmrigen Lichts, das allen Kneipen zu eigen ist, da sie der Privatheit gedimmter Schummrigkeit bedürfen, trotz dieses Lichts also, das in seiner Gemütlichkeit heischenden Trübe die Farben aller Dinge in stimmungsvolles Grau zieht, erkenne ich Dutzende Sommersprossen auf ihren Wangen und Nasenflügeln. Mit großen braunen Augen betrachtet sie immer wieder ihr Handy auf dem Tisch in der Hoffnung, eine Nachricht möge kommen, die nicht kommt. Sie wartet wie ich im Stimmentosen. Sicher ist sie traurig. Ich denke mir, dass ihr bewusst ist, dass aus anfänglichem Wartenlassen, diesem Gewebe aus Langweile und Hoffnung, ein Sitzenbleiben geworden ist, eine Säure, die im Magen eines Riesen schwappt, der sie nun zu verdauen beginnt. Mit solch einem Ausgang kann sie nicht gerechnet haben, sonst wäre sie nicht hier. Hat mit Aufmerksamkeit gerechnet, sich Wichtigkeit gegeben, über die letztlich nur der Andere entscheidet – doch niemand kommt.

Ich sehe dich an und versuche zu deuten, was ich sehe. Die Tischplatte zwischen uns, auf der unsere Gläser stehen und unsere stummen Handys liegen, trennt Universen, wer hätte das gedacht!

Wir sind am Ende, habe ich gesagt, aber nur weil ich es sagte, muss ich es doch nicht wollen! Du warst mir nahe wie ein Zahn – lange Jahre ein Teil von mir, bis die Fäulnis einsetzte, warum auch immer, und nun bist du herausgerissen aus mir, die Wunde mag verheilen irgendwann, aber die Lücke wird immer bleiben.

Du schweigst, ich warte. Ich sehe dich an und wünsche mir, dein Blick ins Nirgendwo fände dort Antwort und Lösung, wünsche mir, dass du auf den großen Fang wartest, aber Hoffnung, was ist das schon, was ist es mehr als nur ein Wort, das nur Erlösung oder Vernichtung bringen kann, das uns im Dunkel unserer Wünsche und Neigungen tappen lässt, verstrickt im Außen, dem es Spaß macht, geliebt, begehrt, verehrt zu werden, dessen sadistische Befriedigung sich nur in Vorenthaltung oder Fortreißen zeigen kann, Hoffnung, diese Zersetzung, die mein Herz zerfrisst, denn ich will nur, dass du sagst, wie sehr ich im Unrecht bin, ich will, dass du mich dazu bringst, mich bei dir für meine Worte und Meinung entschuldigen zu müssen, sag was, ein Wort von mir aus nur, oder wenigstens zeig eine Geste, einen Blick, der mir zeigt, dass ich mich irre, bitte!

Themenblöcke werden zu Sand zerrieben, Jahre rieseln von uns herab. Wortlos blickst du blicklos durch den Tisch, auf dein Getränk, drehst versonnen dein Glas, und ich warte noch immer, auch wenn nun die Gewissheit Überhand gewinnt, dass alles gesagt worden ist.

Wir sind am Ende, habe ich gesagt, und habe das gesagt, was dir längst klar gewesen ist. Wir sind am Ende, habe ich gesagt, damit du es nicht zuerst sagen konntest, aber du hättest es nie gesagt. Nicht, weil du es nicht hättest wahrhaben wollen, sondern weil ich es längst hätte wissen müssen. Meine Worte waren ein Luftschnappen meiner Eitelkeit, die mich in der Illusion wiegen sollte, es wäre meine wohlüberlegte Entscheidung gewesen, das Wohlfühlprogramm in Zeiten des Unwohlseins, das nur mit Verblendung funktioniert.

Hinten in der Ecke trifft eine Frau ein, die sich zur Sommersprossigen setzt – das war es dann mit Sitzenlassen, das doch nur ein Wartenlassen war. Das war es dann mit Traurigkeit, die sich doch nur an meinem Tisch abspielt und die ich lieber dort drüben als bei mir gesehen hätte.

Nun bin ich da, wohin ich gehöre: am Ende meiner Einbildungen.

Du schweigst, aber dein Schweigen sagt alles. Es ist egal, ob du nichts zu sagen weißt oder nichts mehr zu sagen hast. Die Tischplatte zwischen uns hackt uns in zwei Regionen, da erscheint die Welt in Regenbogenfarben. In den Prismen meiner Tränen offenbart sich gar das Licht als Täuschung der Sinne, die es uns bequem machen, die uns eine Welt zeigen, die so gar nicht ist, und nur in Momenten wie diesen erkennen wir es.

Wir sind am Ende, habe ich sagt und habe es nicht so gemeint. Ich wollte, dass du es mir ausredest, dass du wütend oder traurig oder sonst was bist, aber dass du wortlos da sitzt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, wie es hätte werden können, aber die Möglichkeit einer Möglichkeit wäre tröstlich gewesen. Ein Ende wie nun ist eine Sackgasse. Sie erzwingt Umkehr und Rückzug.

Wortlos ertaste ich Geld, viel zu viel, und lege es auf den Tisch. In mir ist Beklemmung, die den Verlustschmerz gebiert. Das Ende dieses Weges mündet in das Ende aller Worte. Das Schweigen der Worte ist ein Schweigen der Zukunft.

So gehe ich, während du weiter schweigst und sich dein Blick in den Spiegelungen deines Handys verliert.

Am 20. Februar 2021 hatte ich wieder einmal die Ehre, an einer ganz besonderen Lesung teilzunehmen: Live in Second Life nämlich – in virtuellen Welten mit Avataren, live im YouTube-Streaming und auch heute noch im YouTube-Kanal der Brennenden Buchstaben zu erleben – im Rahmen des „Sirius City Con“, der am Wochenende des 19. und 20. Februar auf dem Kanal der Brennenden Buchstaben über die virtuelle Bühne ging. Maßgeblich für das Bühnendesign und die Technik hinter den Kulissen waren Karin Hewing, Dorena Verne, Kirsten Riehl, Anachron Young, Kjs Yip und Bernhard Bettschen.

SF-Autor und Preisträger des Deutschen Science-Fiction-Preises 2019 Thorsten Küper hatte erneut geladen, und wir sind alle gerne gekommen.

Diese besondere Veranstaltung versammelte Autorinnen und Autoren, die in verschiedenen SF-Anthologien des Verlags für Modernde Phantastik (Modernphantastik) veröffentlicht haben.

Bereits am Vortag, Freitag den 19. Februar 2021 ging es mit Teil 1 los, den es hier in voller Länge zu hören und zu sehen gibt. Hier lasen Kornelia Schmid, Ellen Norten (mit Co-Leser Thorsten Küper) und Galax Giordano.

Für meinen Beitrag „Der Gärtner von Eden“ aus der Anthologie „2101 – Was aus uns wurde“ wurde eine virtuelle Gartenumgebung geschaffen, von der ich noch immer sehr begeistert bin. Auch davon, dass nach drei Stunden noch immer genug Publikum geneigt war, mir und meiner Geschichte zuzuhören. Ab 3:03 (Stunden, nicht Minuten) geht es los mit meinem virtuellen Auftritt, für den ich mich immer wieder herzlich bedanken muss.

Vor mir lasen Maike Braun, Lara Möller, Roland Rosenbauer, Stefan Junghanns sowie Axel Aldenhoven – alle sind in voller Länge in diesem Video zu erleben.

Ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn eine neue Anthologie mit einer Story von mir erscheint – so ist es mir nun Freude und auch Ehre, in der brandaktuellen SF-Anthologie „Singularitätsebenen:2021 Collection of Science Fiction Stories “ aus dem wunderbaren VMPG Verlag für moderne Phantastik Gehrke mit meiner Story „Attacke“ vertreten sein zu dürfen. Die Vielen Dank auch diesmal an Peggy und Rico Gehrke, die mir schon seit Jahren eine feste Heimat für meine SF-Stories bieten. Die Anthologie ist ab 5. März 2021 als eBook erhältlich.

In „Attacke“ geht es um genau das: Eine Attacke. Darin stehen sich Menschen und Niprisi, eine außerirdische Zivilisation, gegenüber. Wir folgen dem Protagonisten Stanley in die gnadenlose Schlacht, in der um Leben und Tod geht. Um ihn herum tobt der Kampf mit Waffen, überall gibt es Tote, wir sehen alle Brutalitäten des Krieges. Wer wird gewinnen, wer wird überleben?

Es geht hoch her in der recht kurzen Story.

Natürlich ist meine Story nur eine einzige von insgesamt 30 Geschichten – und erst die machen die neue Anthologie erst richtig lesenswert. Viele begleiten mich schon seit Längerem, manche sind für mich neu dabei, und das ist gut so: Es ist schön, neue Namen zu lesen. Meine geschätzten Mitstreiterinnen und Mittreiter sind dieses Mal: se Stephan Becher, Stefan Lochner, Anja N. Schatz, Dimitrios Kasprzyk, Peter Kietz, Tobias Lagemann, Paul Hanneder, Kornelia Schmid, Galax Acheronian, Tamara Snow, Nob Sheperd, Jacqueline Montemurri, Andrea Bannert, Thomas Laddach, Frank Lauenroth, Axel Kruse, Lara Möller, Ellen Norton, Amandara M. Schulzke, Susann Tittes (Tessa Maelle), Schlomo Gross, Roland Rosenbauer, Oliver Miller, Nele Sickel, Olaf Lahayne, Achim Stößer, Stefan Junghanns, Christian Künne, Sybille Lengauer.

Viel Spaß beim Lesen!nthA

Was wird aus den Menschen, nachdem die Klimakatastrophe die Welt ins Chaos gestürzt hat? Der Ausblick, den ich in meiner postapokalyptischen SF-Novelle Jäger und Beute gebe, ist düster und brutal – und komplett frei lesbar in der Buch-Vorschau der Anthologie 2101 – Was aus uns wurde bei Amazon Einfach in jedem Browser ohne Amazon-Konto oder Kindle.

Mit Jäger und Beute machte ich mich erstmals in die Postapokalypse auf: Ich schrieb die Novelle für die Post-Climate-Anthologie 2101: Was aus uns wurde aus dem Verlag Moderne Phantasik Gehrke, der bereits zahlreiche meiner SF-Stories in diversen Anthologien veröffentlich hat.

2101: Was aus uns wurde ist aktuell als eBook zu haben, die Printversion erscheint wie gewohnt zu einem späteren Zeitpunkt.

Darum geht’s in Jäger und Beute:

Carl lebt in einer notdürftigen Siedlung inmitten der Hitze und Dürre und wartet sehnlichst auf den Besuch des namenlosen Jägers, der ihn nach seinem erfolgreichen Beutezug in der Öde wie immer besuchen wird. Carl und der Jäger teilen ein Geheimnis miteinander, das Carl das Überleben sichert – dass er dabei dem Jäger verfallen ist und sich nach dessen Liebe sehnt, bringt ihn gleichzeitig immer wieder in tödliche Gefahr.

Die besondere Beziehung zwischen Carl und dem Jäger, der sehr wohl von Carls Liebe weiß, wird auf eine besondere Probe gestellt. Denn etwas geschieht, mit dem keiner gerechnet hat. Wer ist hier Jäger und wer ist Beute? Die Trennlinie verschwimmt im Verlauf der Geschichte immer mehr. Wo bleiben in einer solchen Welt Moral und Menschlichkeit?

Hier haben wir es mit Menschen zu tun, die sich den gegebenen Situationen anpassen, auch wenn sie sich dabei selbst verleugnen oder verraten. Mein dunkler Entwurf einer postapokalyptischen Welt ist zwar schrecklich und blutig, aber nicht ohne Hoffnung und Gefühle.

Dabei ist Jäger und Beute auch eindeutig aktuell und politisch geworden – vielleicht ist es sogar meine bislang politischste Story.

Viel Spaß oder gute Unterhaltung zu wünschen wäre bei diesem Text eher unpassend. So hoffe ich einfach, dass die Geschichte in ihrer Grausamkeit, Zartheit und Implikation zumindest gefällt. Hier geht’s zu kostenlosen Buchvorschau von 2101 – Was aus uns wurde mit der kompletten Story Jäger und Beute – dazu einfach auf Blick ins Buch klicken. Man muss weder Kunde bei Amazon sein, noch muss man einen Kindle oder einen anderen Reader besitzen. Die Vorschau mit der kompletten Geschichte ist mit jedem gängigen Browser lesbar.

Über die Anthologie »2101 – Was aus uns wurde« aus dem Verlag VMPG Verlag für moderne Phantastik Gehrte freue ich mich besonders. Erstmals konnte ich gleich 3 meiner SF-Stories besteuern:

»Jäger und Beute«

Meine erste Story mit postapokalyptischem Setting habe ich extra für diese Anthologie geschrieben und ist die längste der drei Geschichten. Sie ist als Auftakt der Anthologie zudem in voller Länge frei in der Amazon-Vorschau lesbar.

Die kürzeste Story ist »Friedensangebot« und mit nur einem Protagonisten ein stiller Ausblick in eine Welt, die sich den Lesenden erst ganz zum Schluss offenbart.

»Der Gärtner von Eden« habe ich für Lesungsreihe Fiction Monday des Karlsruher KOHI Kulturraum geschrieben und dort sowie in Stuttgart live gelesen. Hier geht es um einen ganz besonderes Garten in einem ganz besonderen Eden.

Erschienen ist die Anthologie zunächst als eBook und vereint erneut zahlreiche Mitstreiterinnen und Mitstreiter der deutschsprachigen Science Fiction:

Nele Sickel – Frank Lauenroth – Axel Kruse – Sybille Lengauer – Nobert Fiks – Galax Acheronian – Achim Stößer – Maike Braun – Rico Gehrke – Stephan Becher – Johann Seidl – Gundel Steigenerger – Sebastian Bach – Olaf Lahayne – Elisabeth Marienhagen – Tobias Lagemann – Annie Waye – Nob Sheperd – Stefan Junghanns – Axel Aldenhoven – Friedhelm Schneidewind – Andrea Bannert – F. Anderson – Roland Rosenbauer – Jaana Reflower – Sebastian Görlitzer.

Am Tag nach dem Erscheinen des eBooks kletterte die Anthologie sofort auf Platz 1 der Kurzgeschichten-Charts bei Amazon. „Wow“ war meine Reaktion darauf, als ich es erfuhr.

Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.

Wer nicht fragt, bleibt dumm, heißt es so schön im Lied der Sendung mit der Maus – weshalb die KI Robert ihrem Schöpfer Dr. Fuller eine einfache Frage stellt: Warum heißt Robert eigentlich Robert und nicht Roberta?

Eine nicht ganz selbstverständliche Frage, wie sich zeigen wird. Aber vielleicht eine, auf die es eine ganz einfache Antwort gibt? Eine, die gerade dem Dr. Fuller nicht so ganz gefallen könnte?

Das kann man im Zeitschriftenhandel nun selbst erfahren – denn meine Story Neuland ist in Ausgabe 11/2020 von c’t Magazin für Computertechnik erschienen. Alternativ natürlich auch in der digitalen Version, die auch über den aktuellen Zeitraum hinweg erhältlich ist.

Darüber freue ich mich natürlich sehr und hoffe, dass sie gefällt. Viel Spaß beim Lesen.

Alles begann auf einem Rudergerät im Fitnessstudio, als mir die Idee zu dieser SF-Story kam. Den Auslöser werde ich hier nicht nennen, weil das ein Hinweis gäbe, um was es in der Geschichte geht.

Fakt ist jedenfalls, dass ich den Sport unterbrach, um mich sofort an die Arbeit zu machen.

Das Resultat ist jetzt deutschlandweit im Zeitschriftenhandel zu haben – ich freue mich sehr, dass Bleib bei mir in der Ausgabe 04/2020 des Wissenschaftsmagazins Spektrum der Wissenschaft in der Rubrik »Futur III« erschienen ist. Die Ausgabe ist auch dauerhaft als PDF-Download verfügbar.

Bleib bei mir ist damit die erste meiner Geschichten mit einem derart großen potenziellen Publikum.

Ich hoffe sehr, sie gefällt. Viel Spaß beim Lesen.

Was für ein Cover! Ich liebe das Cover dieser Retro-Anthologie Rebellion in Sirius City mit SF-Stories, die im Stile der 50er-Jahre geschrieben sind. Allein deshalb freut es mich schon, dass meine SF-Story König Kunde in einer Story-Sammlung mit solch einer tollen Aufmachung erscheint. Da hat der Verlag für Moderne Phantastik aus meiner Sicht ganze Arbeit geleistet.

Um was es in König Kunde geht, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, nur so viel: Vor wenigen Jahren wurde das Thema schlagartig besonders aktuell. Zu der Zeit gab es die Geschichte bereits und das Ereignis machte mir klar, dass sie ihre Berechtigung hat, vor allem wegen ihrer satirischen Elemente – oder sind sie zynisch?

Jedenfalls fasste ich die Story noch einmal an und brachte sie in die jetzt veröffentlichte Form. Zuerst als eBook erhältlich, wird es voraussichtlich im Juni 2020 auch die Print-Version geben. Viel Spaß beim Lesen.

Zugegeben, das hat mich gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich meine SF-Novelle Wernn Sarah in den Keller ging kostenlos im Fiction-Bereich von tor-online.de, der Website von FISCHER Tor, zur Verfügung stellen würde. Da das natürlich eine tolle Möglichkeit ist, musste man mich nicht zweimal fragen! Meine Aufgabe bestand noch darin, den Originaltext, der in der SF-Anthologie Krieg der Mondvölker im Verlag Modernphantastik erschien, ein wenig zu kürzen. Um das zu erreichen, habe ich hin und wieder etwas gestrafft, hier ein Satz, dort zwei. So ist die Version in der Anthologie letztlich die ungekürzte Fassung.

So bin ich nun in illustrer Gesellschaft mit Dietmar Dath, John Scalzi, Andreas Eschbach, H. P. Lovecraft, Philip Reeve, Markus Heitkamp, Michael Marrak, Jacqueline Montemurri und viele andere mehr.

Wem der Rahmen gefällt, dem gefällt vielleicht auch meine Story, die es wie gesagt hier kostenlos zu lesen gibt.

Um was es geht?

Sarah ist umgezogen – auf einen neuen Planeten. Doch in ihrem neuen Haus fühlt sie sich überhaupt nicht wohl. Am allerwenigsten im Keller, denn dort begegnen ihr immer diese kleinen gemeinen Kobolde …

Viel Spaß beim Lesen – hier geht’s direkt zur Story.

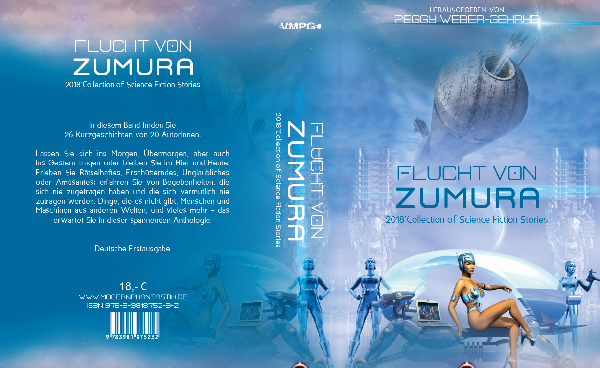

Experimente gefällig? Mit der SF-Story „Drohne Drei“ bin ich mal eins eingegangen. Und als Teil der SF-Anthologie „Flucht aus Zumura“ aus dem Verlag für Moderne Phantastik Gehrke ist sie auch bereits erschienen. Warum sie experimentell ist? Weil sie so beginnt:

Dies ist kein Ort mehr. Über dem, was er einst war, liegen Schichten aus Nichts. Die Stille ist verurteilt, hier zu sterben. Die Zeit von Laut und Leise, von Ton und Klang ist schon keine Asche mehr im Hoffnungslosen dieser Ewigkeit, die diesen Ort, der keiner ist, an diese Stelle nagelt, an dem das Nichts ihn langsam schleift.

Übrigens: So geht es weiter. „Drohne Drei“ ist ein Sprachexperiment, das sich liest wie ein Gedicht in Prosaform.

Ehrlich gesagt war ich skeptisch, ob ich diesen Text einschicken sollte. Ich hab’s getan, und tja, nun ist er in der Welt. So kann sich jeder selbst davon ein Bild machen. Aber Achtung: Es gibt keine Personen außer besagter Drohne Drei, und es geht um nicht mehr als die Entdeckung eines Ortes, die sie macht. Und um die Frage, wo sie um aller Welt überhaupt gelandet ist, was hier geschehen ist und was daraus letztlich folgt. Der Rest ist … – ach, seht selbst.

Erhältlich als eBook bei Amazon bzw. wie die Print-Version als Print-Ausgabe direkt beim Verlag.