Nein: Das Orakel vom Berge ist sicher nicht der beste Roman Philip K. Dicks. Wenn auch sein bekanntester. Es ist dies eine Art Fluch eines Autors, der an einer Messlatte gemessen wird, die er selbst nicht beeinflussen kann.

10 Minuten fürs Schreiben:

10 Minuten fürs Schreiben. So ins Unreine hinein. Um ins Schreiben zu kommen und ohne Zensurschere. Klar, ich werde am Ende vielleicht Rechtschreibfehler bügeln, aber sonst sollen die Knitterfalten und Brüche drin bleiben. Möglichst jeden Tag schreiben, 10 Minuten, mit Stoppuhr, die auf meinem Smartphone neben mir läuft.

Gute Idee?

Ich denke schon, aber ich kann noch nicht sagen, ob es wirksam ist. 10 Minuten schreiben jeden Morgen, das ist schon eine Ansage. Mach ich es beim Frühstück? Wie soll das gehen, beidhändig schreiben, Kaffeetrinken und Brot essen oder Müsli löffeln? Also muss es getrennt voneinander bleiben, aber ja, ich will schon sagen, dass das Schreiben hier den Vorrang hat. Essen und Trinken soll aber kein Reinschlingen werden.

Warum also plane ich das nun? Einerseits, um stets im Schreiben zu bleiben. Andere, wie Matthias Falke, der SF-Autor aus Karlsruhe, schreiben täglich Tagebuch, um ins Schreiben zu kommen.

Überhaupt: Ins Schreiben zu kommen: Das klingt wirklich gut. Es klingt wie ein Raum, den man bettritt. Es sagt noch mehr. Schreiben ist ein Raum, und er ist nebenan. Man muss ihn nur betreten. Der Eintritt ist leicht, der Austritt auch – und weil der Austritt gerade so verdammt einfach ist und manchmal auch verlockend, ist es eine Sache der Disziplin, ihn zu betreten.

Es heißt auch: Drin sein, und das ist etwas Harmonisches. In einem Raum zu sein, den man gern täglich oder zumindest häufig betritt, ganz freiwillig, auch wenn es eine Notwendigkeit sein mag, ihn zu betreten, hat etwas Heimisches, hat etwas von Heimatlichem, das das Schreiben ist. Und ja, das ist es auch.

Es sind ja viele Gedanken da im Kopf, eigenlich ständig. Und auch wenn keine Sau mehr heutzuge Wasserkessel kennen mag und damit verbunden dieses Pfeifen, wenn das Wasser kocht (Notiz: Auch ich kenne sie nur aus meiner frühen Kindheit in den 70ern, nicht, dass hier falsche Schlüsse gezogen werden, manche Dinge sind halt lang her und es ist auch nicht schlimm, heute hat man nunmal Wasserkocher und die pfeifen nicht, was allerdings ein Stück weit schade ist) – das ist einfach ein schönes Bild für mich: Worte, Ideen, Gedanken sind im Kopf, und es brodelt, irgendwie ständig. Und wer schreibt, will es in gewisser Form tun. In Form gießen, einem Ablauf folgen – heute sagt man eher Prozess dazu wie zu allem, alles muss Prozess sein, sonst hat es nicht nur keinen Wert, es scheint auch Angst zu machen wie vor bösem außerirdischem Leben. Aber das ist ja auch grad der Hemmschuh: Die Form steht im Weg, die Disziplin zur Form, des Gießens. Das macht es auch anstrengend.

Da ist so ein 10-Minuten-Schreib-Quickie wie der Stich in eine Blase. Das, was rausquillt, wäre ohnehin nie in andere Form gekommen, hätte sich nicht mit dem Körper vereinigt – und wäre damit unausgesprochen bzw. unausgeschrieben geblieben.

Ob das schade wäre hinsichtlich der Texte als solcher, mag dahingestellt sein. Aber das wäre wieder ein Stoplern über die Form.

Sie zu überwinden heißt nicht nur, auf sie zu pfiefen und dem freien Lauf zu lassen, was ist, was kommt und was quillt, sondern es heißt auch, auf das zu pfeifen, wie sie rezipiert werden. Ob da ein Neunmalkluger mit Zitronenlutschmund und gespitztem Stift sitzt und mangelnde Form, mangelnde Geisteshaltung oder weiß der Himmel was beklagt, kann und soll doch egal sein.

Und jetzt klingelt der Timer. 10 Minuten snd um. Und der Text damit einfach jetzt vorbei. Und Ende.

Biedermeier to go

Krisen sind es, die zu Rückzügen führen. Raus aus der Welt, hinein ins Häusliche, Private, Überschaubare. Dort mag man finden, was abhanden kam: Sicherheit, Schutz, Kontrolle und Vertrauen in sich selbst und das eigene Leben. Und eine Zuflucht aus vorangegangen unsicheren Zeiten.

Biedermeier heißt eine Epoche des 19. Jahrhunderts und bezeichnet eine Abkehr von der großen weiten Welt zugunsten der Behaglichkeit des Zuhauses mit seinem Schutz und seiner Ruhe.

Doch auch heute stürzt sich der Einzelne bisweilen zurück in sein privates Biedermeier. Nicht selten wird da ein verlängertes Wochenende zu einer privaten Biedermeier-Zeit. Heutzutage hat das Ganze einen anderen Namen: Auszeit.

Dort ist nichts Neues zu finden – und gerade das ist auch ganz gut so.

Dem privaten Biedermeier geht ein Erschöpfungszustand oder ein Schmerz voraus, im Großen nach Finanzkrisen oder Kriegen, im Kleinen nach persönlichen Schrecken, Enttäuschungen, Peinlichkeiten oder einfach nur Überforderung, Erschlöpfung und Müdigkeit. Früher gab es dafür das schlne Wort Überdruss.

Alles ist ein Zustand einer Verletzung und eines Verlustet – die Zeit zum Ausheilen brauchen. Alles, was Wunden risse oder für weitere Unruhe sorgt, muss draußen bleiben. Man verkleinert damit notwendigerweise seinen Einfluss- wie auch Wirkungsbereich, schränkt sich wohlmöglich ein, kappt Kontakte, unterbricht oder beendet Verhältnisse.

Die hereinbrechende Stille ist kein Vakuum. Sondern vielmehr birgt sie eben das, was verloren ging: Vertrauen. Vertrauen in die Welt, in Menschen, in Zustände. Und vor allem Vertrauen in sich selbst und seine eigene Meinung und Ansicht.

Es ist Vertrauen, das verloren gegangen sein muss, um das Biedermeier aufblühen zu lassen. Und wenn es anbricht, wird es als heilsam, gar als schön empfunden. Es ist die Salbe und die Schmerztablette, der Verband und der Gips. Vertrauen wieder zu gewinnen ist nötig, denn ohne dies wäre ein Weitergehen, geschweige denn ein Weiterkommen nicht möglich. Das – übrigens gar nicht biedere – Biedermeier hilft dabei.

Im überschaubaren Raum, in den man sich zurückzieht, weiß man, womit man es zu tun hat. Nichts Unerwartetes oder Unvorhergesehenes erwartet einen, nichts droht, nichts schwelt, nichts kommt auf einen zu. Ein Gefühl wattierter Sicherheit, tröstend in seiner Wärme und Weichheit. Das Kappen der Sorgen, die man als öffentliche Person mit sich herumtragen mag, verschwinden langsam, und ihr Fehlen bietet mit der Zeit Erholung von dem, was zum Grund des Rückzugs wurde. Eines Tages mag der Schmerz oder Erschöpfung oder Überruss, die man erfahren hat, von selbst abklingen.

Vertrauen kann in Sekundenschnelle schwinden, der Aufbau erfolgt in kleinen Schritten. Man muss Geduld haben. Bis der Blick sich wieder hebt, bis die Gedanken nicht mehr bleischwer den Verstand vergiften, bis einfach der Schmerz nachlässt.

Gründe für Rückzüge gibt es viele. Von Überarbeitung über Stress bis zu Enttäuschung, Verlust, Demütigung oder Zweifel reichen sie, die eines gemeinsam haben: Es gab ein Zuviel von ihnen.

Dieses Zuviel überlastet die Schaltkreise der Maschine Mensch, deren Verstand eines Tages einfach blockiert oder deren Emotionen verrückt spielen, schlimmstenfalls eine Kombination beider Zustände. Am Zuviel zerbrechen sie und sehen nur noch in der Betulichkeit ihrer eigenen vier Wände Rettung. Rückzug ist immer eine Form der Depression. Bestenfalls eine relativ harmlose. Schlimmstenfalls nicht.

Rückzug ist nicht gleichbedeutend mit Rückschritt. Und er ist auch nicht für die Ewigkeit gedacht. Auch als Epoche war das Biedermeier eine Übergangszeit, eine Reaktion auf Zeiten, die eine Restauration nötig machten. Somit geschah kulturgeschichtlich im Großen, was menschlich im Kleinen geschieht: Eine Renovierungsphase, eine Erneuerung.

Heutzutage ist das private Biedermeier nicht selten. Immer wieder wird man aus der Bahn geworfen, findet man auf die Bahn zurück. Freunde warten oder flüchten und fluchen, sehen Egoismus, mögen sich im Stich gelassen fühlen und mögen sich in ihr eigenes, individuelles Biedermeier zurückziehen. Jedenfalls abwenden vom Schlachtfeld. Doch nötig ist die Zeit dennoch, in der man dem erlittenen Schmerz oder Schock beim Abklingen nachspürt, bis man, eines Tages, das Fehlen des nachgelassenen Schmerzes nicht registriert.

Und das Biedermeier beendet.

Zum 25. Jubiläum des Mauerfalls steht sie wieder im Raum, die Frage: Darf man die DDR einen Unrechtsstaat nennen? Oder geht dieser Begriff an der damaligen Realität vorbei? Eine geschmacklose Diskussion. Denn die Tendenz, das Wort Unrechtsstaat nicht zu verwenden, ist fatal. Wir brauchen Worte. Worte, die auch unmissverständlich deutlich sind. Worte, die Dinge und Zustände benennen.

Wir müssen uns der Bedeutung und der Geschichte dieser Begriffe sicher sein – da schaden Umdeutungen und Infragestellungen wie Hinweise darauf, dass Die Bevölkerung der DDR selbst nicht an Unrecht beteiligt war und der Begriff des Unrechtsstaats sie jedoch schuldig mache.

An Punkten wie diesen wird derlei Gebaren viel mehr als eine sprachliche Fingerübung, sondern sie wird zur Verfälschung der Wahrheit. Wer Begriffe umdeutet und verfälscht, fördert die Verwirrung und eröffnet Diskussionen rein um ihrer selbst willen.

So auch hier: Wer leugnet, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, wendet sich mit dieser Einstellung gegen das Volk der ehemaligen DDR und redet die Tendenzen klein, die ein solcher Begriff eigentlich nachhaltig zu verhindern versucht. Es ist die Aufgabe eines Begriffes wie Unrechtsstaat, das Andenken an Unrecht, Leid und Unterdrückung aufrechtzuerhalten.

Schließlich war es das Unrecht der Staatsobrigkeit dem eigenen Volk gegenüber, es war der größte Überwachungsapparat der Menschheitsgeschichte, es waren die Gefängnisse und Verurteilungen und die Mauertoten, die den Titel Unrechtsstaat erst möglich gemacht haben.

Ein Staat, der sich auf diese Weise seinem Volk gegenüber verhält, es unterdrückt und sich zum Feind macht, betreibt Unrecht. Tag für Tag.

Dies nun damit ausgleichen zu wollen, dass das Volk selbst am Unrecht nicht beteiligt war und es auch viel Normalität im Zwischenmenschlichen gab, höhlt Wahrheit aus.

In gewissem Sinne sind Begriffe Mahnmale – und die sollte man nicht beschönigen oder umdeuten. Sonst vergreift man sich an Geschichte und Wahrheit.

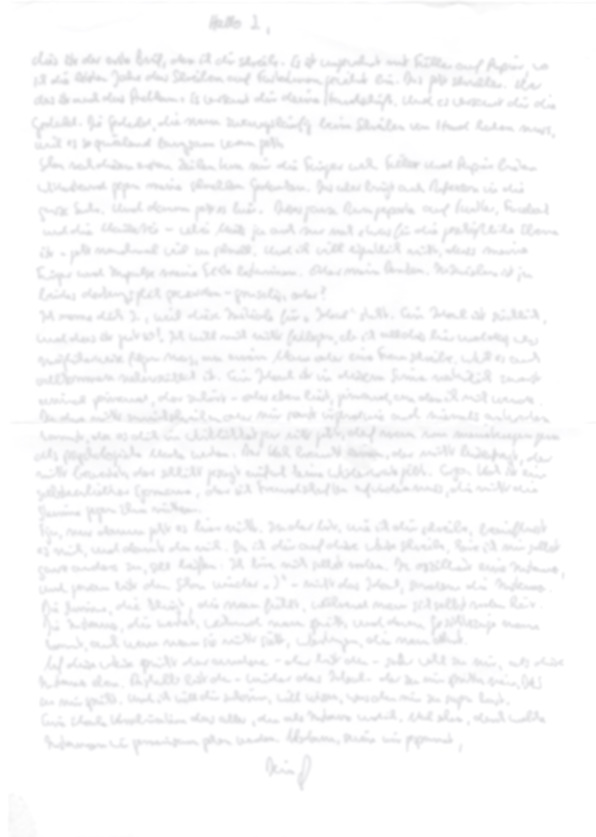

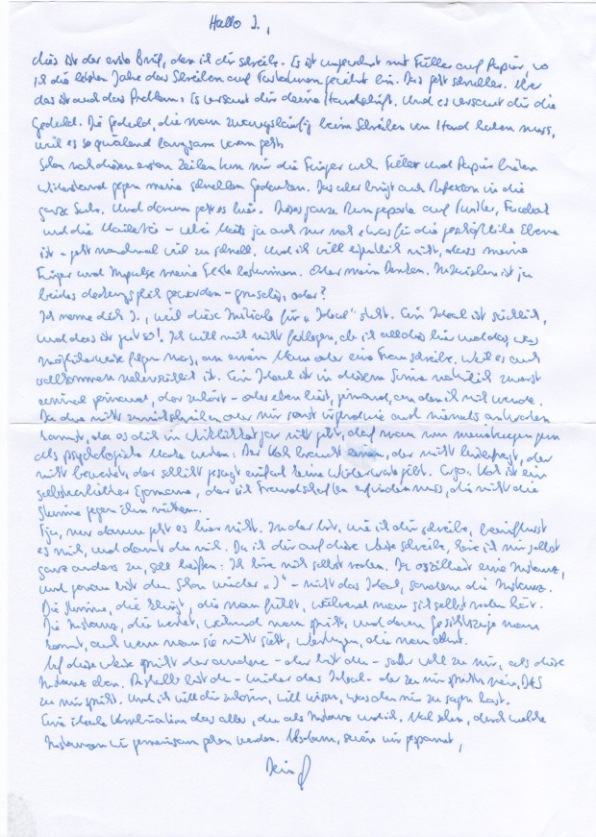

Der erste meiner Hallo I Briefe, meinem Schriftwechsel mit einer fiktiven Person. Über den Schriftwechsel habe ich hier geschrieben, wo ich auch diesen hier zu lesenden Brief im handschriftlichen Original einmal abgebildet habe. Hier nun der erste Brief an I: Keep Reading

Der erste meiner Hallo I Briefe, meinem Schriftwechsel mit einer fiktiven Person. Über den Schriftwechsel habe ich hier geschrieben, wo ich auch diesen hier zu lesenden Brief im handschriftlichen Original einmal abgebildet habe. Hier nun der erste Brief an I: Keep Reading

Die Hallo I Briefe

Irgendwann 2014 begann ich damit, Briefe an eine fiktive Person namens „I“ zu schreiben. Dieses Initial hat eine Bewandtnis: Das I steht sowohl für „Ideal“ als auch für „Instanz“. Hintergrund war, viele dieser Briefe per Hand mit Füller zu schreiben, um durch diese Kultivierung des Schreibens eine andere Form des Denkens wieder zu entdecken und damit Keep Reading

Irgendwann 2014 begann ich damit, Briefe an eine fiktive Person namens „I“ zu schreiben. Dieses Initial hat eine Bewandtnis: Das I steht sowohl für „Ideal“ als auch für „Instanz“. Hintergrund war, viele dieser Briefe per Hand mit Füller zu schreiben, um durch diese Kultivierung des Schreibens eine andere Form des Denkens wieder zu entdecken und damit Keep Reading

Er sollte als eigenständige Jahreszeit gelten, und sie wäre des Menschen liebste: Der Altweibersommer. Ihm wohnt all das inne, was wir im Innersten mögen: Gelassenheit und eine Periode seliger Erschöpfung. Ein Aufatmen der Seele, die sich zuvor im Sommer verausgabte mit Jagen und Schwirren. Bevor der Herbst der Natur sichtbar eine Pause auferlegt, verströmt der Altweibersommer Behaglichkeit, nach der man sich zuvor gesehnt hat und Schönheit, die man bald vermissen wird. Ein kurzes Aufflackern Keep Reading

Reise nach Prag

Um es kurz zu machen: Nein, Prag ist nicht beim ersten Besuch mal eben zu erschließen. Es sei denn, es genügt, von einem Ort zum andern zu hetzen, von außen ein paar Fotos zu knipsen, vielleicht in den Veitsdom zu rennen und sich einen Kaffee an einem der belebten Plätze hineinzuschütten.

Um es kurz zu machen: Nein, Prag ist nicht beim ersten Besuch mal eben zu erschließen. Es sei denn, es genügt, von einem Ort zum andern zu hetzen, von außen ein paar Fotos zu knipsen, vielleicht in den Veitsdom zu rennen und sich einen Kaffee an einem der belebten Plätze hineinzuschütten.

Wem das ein Graus ist: Vergesst es, Prag in drei Tagen kennenzulernen!

Denn Prag hat viel mehr Dächer, als es Jahre auf dem Buckel hat. Und wer sich Keep Reading

2012 startete ich das Online-Literaturprojekt „Literaturort“ – hierbei geht es darum, mit einer Kamera die Lesung eines eigenen Textes an einem Ort aufzuzeichnen, der gemeinhin nichts mit Literatur zu tun hat. Diese Plätze, banal, alltäglich, ungewöhnlich, sollen auf diese Weise literarisch „aufgeladen“ und mit der eigenen Literatur in einen Literaturort umgewandelt werden.

Das Motto: „Literatur ist überall“.

Da Literatur aus den Erfahrungen und Eindrücken, Gedanken und Reflexionen der Autoren entsteht, die diese täglich machen und ansammeln, entsteht Literatur natürlich immer und überall. Einzig die fertigen Texte werden meist nur in Räumen abgehalten zu speziellen Zeiten, den „Lesungen“. Hier wird Literatur aus dem Alltag herausgerissen und in einen künstlichen Rahmen gegossen.

Literaturort soll nun Literatur wieder dorthin zurückbringen, wo sie entsteht: Ins Immer und Überall.

Für das Projekt, das schließlich auch mit einer begleitenden Multi-Media-Lesung im Karlsruher Kulturverein KOHI Kulturraum e.V. ein Beitrag der 29. Baden-Württembergischen Literaturtage 2012 wurde, konnte ich seinerzeit einige Autorinnen und Autoren gewinnen, die Videos ihrer Lesungen drehten. Diese habe ich auf YouTube hochgeladen und mit einem Blog und einer Facebook-Seite weiter verbreitet.

Durch eine Panne zerstörte sich der Blog leider bereits 2013. Obwohl sämtliche Daten noch da zu sein schienen – und damit die Verlinkungen – wurde nichts angezeigt. Aus diesem Grunde nahm ich auch Abstand davon, den Blog einfach neu aufzusetzen und hoffte vielmehr auf Rettung und Wiederherstellung.

Diese ist nun dank der Hilfe eines Freundes eingetreten: Der Blog ist wieder da! Damit lebt der Literaturort wieder, und ich möchte damit fortfahren.

Es freut mich sehr, dass es nun weitergehen kann, und ich möchte alle Autorinnen und Autoren einladen, ein Video Ihrer Texte an einem Literaturort Ihrer Wahl zu drehen und das Projekt damit zu bereichern. Vom Krankenhausbett, Dachboden, Garten, Fitnessstudio, öffentliche Toilettenanlage bis zum Kühlhaus ist bereits alles dabei. Zu den Artikeln und natürlich den Videos gibt es im Blog www.literaturort.de mehr zu sehen.

Von Autor Matthias Falke wurde ich auf Facebook zur Buchchallenge eingeladen – hier sollte man die 10 Bücher angeben, die einem am wichtigsten sind, bzw. die einen maßgeblich beeinflusst haben.

Dieser Einladung bin ich gerne gefolgt. Bei der Überlegung stellte ich indes fest: Die wichtigsten Bücher sind nicht automatisch meine beliebtesten. Manche Titel haben mich nachhaltig beeindruckt, mein Denken beeinflusst, mich in meinem Wesen berührt oder gar meine Sicht und Einstellung auf das Leben verändert – was jedoch nicht heißt, dass ich all diese Bücher seitdem mehrfach verschlungen habe.

Hier meine Top 10 der Bücher, die mich am meisten beeinflussts und/oder beeindruckt haben: Keep Reading

Science Fiction ist ideales Terrain für Gedankenspiele, wohin sich die Menschheit entwickelt, und welche Folgen dies haben wird. Charles Stross geht in seinem Buch in diesem Punkt mächtig zur Sache und spinnt eine Welt, an deren Anfang wir tatsächlich stehen könnten. Stross ist ein Denker unter den SF-Autoren, mehr noch, ein Weiterdenker. Er ist in der Lage, Keep Reading

Science Fiction ist ideales Terrain für Gedankenspiele, wohin sich die Menschheit entwickelt, und welche Folgen dies haben wird. Charles Stross geht in seinem Buch in diesem Punkt mächtig zur Sache und spinnt eine Welt, an deren Anfang wir tatsächlich stehen könnten. Stross ist ein Denker unter den SF-Autoren, mehr noch, ein Weiterdenker. Er ist in der Lage, Keep Reading