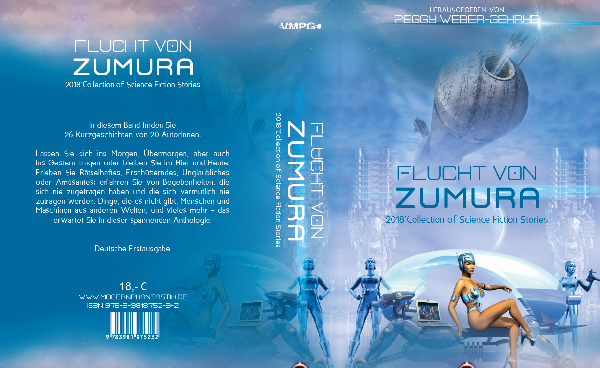

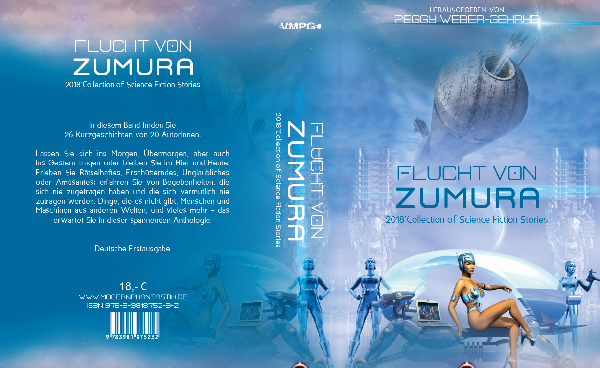

Experimente gefällig? Mit der SF-Story „Drohne Drei“ bin ich mal eins eingegangen. Und als Teil der SF-Anthologie „Flucht aus Zumura“ aus dem Verlag für Moderne Phantastik Gehrke ist sie auch bereits erschienen. Warum sie experimentell ist? Weil sie so beginnt:

Dies ist kein Ort mehr. Über dem, was er einst war, liegen Schichten aus Nichts. Die Stille ist verurteilt, hier zu sterben. Die Zeit von Laut und Leise, von Ton und Klang ist schon keine Asche mehr im Hoffnungslosen dieser Ewigkeit, die diesen Ort, der keiner ist, an diese Stelle nagelt, an dem das Nichts ihn langsam schleift.

Übrigens: So geht es weiter. „Drohne Drei“ ist ein Sprachexperiment, das sich liest wie ein Gedicht in Prosaform.

Ehrlich gesagt war ich skeptisch, ob ich diesen Text einschicken sollte. Ich hab’s getan, und tja, nun ist er in der Welt. So kann sich jeder selbst davon ein Bild machen. Aber Achtung: Es gibt keine Personen außer besagter Drohne Drei, und es geht um nicht mehr als die Entdeckung eines Ortes, die sie macht. Und um die Frage, wo sie um aller Welt überhaupt gelandet ist, was hier geschehen ist und was daraus letztlich folgt. Der Rest ist … – ach, seht selbst.

Erhältlich als eBook bei Amazon bzw. wie die Print-Version als Print-Ausgabe direkt beim Verlag.